「院長ブログ」カテゴリーアーカイブ

Preperimetric glaucoma

昨日院長はいわゆるコメディカルの方々に招かれて、講演をしてきました。その中で、「Preperimetric glaucomaに対する治療はどうしてますか?」という質問がありました。「Preperimetric glaucoma」とは、緑内障診療ガイドライン(第3版)によれば、「眼底検査において緑内障性視神経乳頭所見や網膜神経線維層欠損所見などの緑内障を示唆する異常がありながらも通常の自動静的視野検査で視野欠損を認めない状態」と書かれています。提唱したのは、確かJonas先生という緑内障の権威だったかと思います。アメリカ眼科学会においては「緑内障疑い」と定義しているカテゴリーに入ります。緑内障は早期発見早期治療が必要としながらも、「Preperimetric glaucoma」に対する治療は慎重に考えるべきと思います。確かに緑内障は網膜神経節細胞の死から失明に至る連続体と考えれば、「Preperimetric glaucoma」の時点で治療を開始すれば、視野障害(視機能障害)を生じさせる危険性を軽減させるとも言えます。しかしながら、緑内障に類似した他の疾患である可能性もあり、何も治療しなくても視野障害が一生起きない可能性もあるからです。その場合、「緑内障疑い」として、治療薬を使わず、経過観察を行います。

「緑内障の疑いがありますから、経過をみさせて下さい」と医者から言われた場合、一般的には、「緑内障と診断できない」とか「治療をしてくれない」のではなく、「何もしなくても視機能障害を起こさない可能性が高い」という場合が多いと思われます。医者としては、治療を開始するのは容易ですが、一度開始したら、ほぼ一生治療を続けなければなりませんので、「治療をいつから行うか?」については慎重にならざるをえないという事情があります。

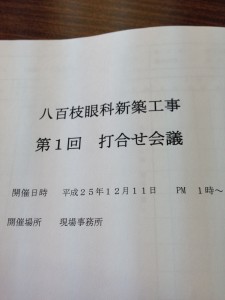

本日の新医院

緑内障治療薬とアドヒアランス

高血圧など、自覚症状がない慢性疾患に対する投薬治療において、アドヒアランスは30-70%で、多くは最初の1カ月で治療を中断すると言われています。

一方、緑内障治療薬においては、20-50%と更に低いと言われており、「緑内障は失明する病気」と説明してもアドヒアランスは42%程度、すでに片眼失明していても58%であったという報告があります。一方、アドヒアランスが不良な症例では、より高い眼圧、高度な視野狭窄がみられたとする報告もあります。

アドヒアランスを向上させることは、緑内障治療に極めて重要です。動機づけの欠如、薬の値段、疾患に対する理解、外出(旅行)などの患者側の要因もありますが、医者側も、不親切でコミュニケーションがとりづらい、十分に時間をかけた診察をしないなどの要因があります。院長もこれらのことを留意して診療していきたいと思っております。

緑内障治療におけるアドヒアランス

一般的な緑内障、特に従来正常眼圧緑内障と呼ばれていた疾患については、非常にゆっくりと病期が進行し、極論すればその人の一生の管理が必要で、長きにわたる患者と医者との信頼関係を築かなければなりません。多くの場合、緑内障の治療は薬物治療が主となりますが、従来、「患者さんがきちんと薬物を使っているか?」を示す言葉として、「コンプライアンス」という言葉が使われていました。「コンプライアンス」とは、「医師からの一方的な治療指針を患者が守ること」と定義されますが、信頼関係を得るのに不適切とされ、現在では「アドヒアランス」という用語が主に用いられています。「アドヒアランス」とは、「患者も治療方法の決定過程に参加した上、 その治療方法を自ら実行すること」と定義されます。緑内障診療において、このアドヒアランス不良が大きな問題となっており、他の疾患の薬物治療と比較してもはるかに悪いことがわかっています。

水の飲み過ぎは緑内障を悪化させますか?

緑内障誘発試験というものがいくつかあり、院長が医者になりたての頃は教科書によく載っていたのですが、例えば緑内障かどうかを調べるために、5分間に水を1リットル飲んで眼圧が上がるかどうかを調べる試験、飲水試験というものがありました。このような緑内障誘発試験は、その有用性の少なさと危険性を鑑みて、現在ではほぼ廃れてしまいました。

こちらは最新の論文で、飲水試験の方が、カフェイン接種よりも眼圧が上がるという内容です。水の飲み過ぎにしろ、カフェインの摂り過ぎにしろ、通常の生活の中では起こりえない条件でなければ眼圧は上昇しませんので、上記のような質問には、「あまり気にする必要はありません」とお答えしています。

新医院の土地

設計監理をお願いした会社のブログを拝読したら、新医院の土地の全容がアップされていました。現医院から歩いて30秒の場所です。

本日の新医院

緑内障って眼圧が高いの?

その通りです。ですが、「著しく高い」とまでは言えません。日本で行われた疫学調査によれば、健常眼の右眼の平均眼圧が14.5mmHgに対し、緑内障の中で最も多い病型である原発開放隅角緑内障(広義)(かつて原発開放隅角緑内障と正常眼圧緑内障と分けて分類されていた疾患が、今日統一した用語を用いてます)の右眼の平均眼圧は15.4mmHgで、有意に緑内障眼の方が高かったものの、「著しく」というほどではありません。しかしながら、「原発開放隅角緑内障(広義)の発症および進行の危険性は、眼圧値の高さに応じて増加」し、「視神経の眼圧に対する脆弱性には個体差がある」ため、眼圧が低くても、治療の原則は「(低くても)眼圧を下げる」ことに他なりません。

緑内障ってこわい病気?

この質問には、「はい」とも「いいえ」とも言い難いことがあります。日本においては失明原因の第一位であり、もちろんこわい病気であると言えます。一方で、日本に40歳以上の5%、70歳以上の約10%の人が緑内障であり、決して珍しい病気ではなく、もちろんこれら全ての人が失明しているわけではありません。それどころか、日本における最初の緑内障疫学調査によれば、緑内障と診断された人のうち9割が「今まで緑内障と診断されてなかった」ことがわかりました。ということは、健診もしくはたまたま何かのきっかけで眼科にかからなければ、「自分が緑内障である」ということを知らずに一生過ごす可能性があるということです。

緑内障の何がこわいかといえば、失われた視野(視機能)をもとに戻す方法がなく、治療はあくまでも病気の進行を止める、または遅らせること以外にないことです。ですので、早期発見早期治療が何より大事な疾患といえます。特に40歳以上になったら、何らかの形で眼科にかかるか健診を受けることをお勧めします。